2025.02.02

怪我後のリハビリはパーソナルトレーニングジムがおすすめ

目次

こんにちは!

Dr.トレーニング アスレティックトレーナーの青柳です!

私は日本の高等学校卒業後、アメリカに渡り、アメリカで準医療資格であるBOC-ATC(全米アスレティックトレーナーズ協会認定トレーナー)を取得し、現在もパーソナル トレーナーを行なっております。これまで多くのお客様のサポートさせていただいている私の知識や経験から記事を書いておりますので、どうぞ最後までご覧ください。

パーソナルジムでリハビリはできる?

『パーソナルトレーニングジムでのリハビリ』について解説します。

パーソナルトレーニング=ボディメイク/ダイエット

だけではありません…

私がアスレティックトレーナー※1としての経験を元に、お客様のリハビリに関わった外傷/障害を下記に挙げております。

・打撲、脱臼、骨折

・上腕骨外側/内側上顆炎(テニス、ゴルフ肘)

・手根管症候群

・肩関節インピンジメント症候群

・胸郭出口症候群

・腰椎/頸椎椎間板ヘルニア

・ぎっくり腰

・仙腸関節性腰痛

・坐骨神経痛

・脊柱管狭窄症

・変形性股関節症

・変形性膝関節症

・膝前十字靭帯/半月板損傷

・足関節捻挫

など。

弊社では、国家医療資格※2を持ったトレーナーも活躍しており、それぞれの強みを生かして、お客様の健康づくりに携わっています。

医療機関ではなく、メディカルパーソナルトレーニングジムだからこそできるサービスについてもお伝えできればと思います。

※1 BOC-ATC

米国のアスレティックトレーナー資格で、米国医学会より医療資格者として認知されている

詳細説明はこちらから→ https://jato.or.jp/about2/

※2 柔道整復師、鍼灸師、理学療法士、看護師(2025年2月現在)

リハビリとは?

リハビリテーション(リハビリ)とは、疾患、外傷や障害などで身体の機能が低下した状態から、日常/社会生活を再びスムーズに送れるように支援するプロセスを指します。

医師からの診断、適切な処置後に医療国家資格を持った専門家が、患者様のリハビリに関わります。

医療機関におけるリハビリの主な目的としては、

・身体機能(関節可動域、筋力、心肺機能など)の回復・

日常生活や社会活動(歩行、家事、就労、趣味)の自立支援

・発語、嚥下などの機能改善

などが挙げられますが、患者自身が元の生活へ戻るためだけでなく、新しい可能性を見つけ、より良い生活を送る支援も実施されています。

リハビリを怠るとどんなことが起こるか

リハビリは心身の回復を促進するだけでなく、自らの生活を維持するために重要ですが、これを怠ることで、肉体と精神、そして生活の困難が連鎖的に起こるため、継続的な取り組みが必要です。

1.身体機能の低下

筋力低下:運動不足により筋肉が萎縮し、体を支える力が弱まる。特に高齢者では、筋力低下が著しく進行することも懸念される

関節拘縮:関節の不動状態が長くなると、関節可動域が失われて必要な動作が難しくなる

2.生活の自立困難、精神的影響

日常生活動作(ADL:食事、着替え、入浴、トイレなど)の訓練を怠ると、これらを行う能力が失われ、介護やサポートが必要になる

意欲の低下と抑うつ状態:動かない生活に慣れると回復が遅れ、活動への意欲を失い、うつ症状を引き起こす可能性もある

3.病状の悪化と再発リスク増加

脳、心疾患の発症後は、心肺機能の低下、麻痺や運動障害が固定化されて回復が難しくなる

運動器疾患(骨、関節、筋肉、神経など)では、回復の遅れ、痛みや変形の慢性化が起こりやすく、疾患の発症リスクも増加する

リハビリにおいて、なぜパーソナルトレーニングジムがおすすめなのか

Dr.トレーニングではパフォーマンスアップからリハビリまで、医学的/科学的根拠を軸に「健康が一番の資本」と考え、お客様目線で必要な商品とサービスを提供しています。

パーソナルトレーニングジムでリハビリを受けることで、個人のライフスタイルに合わせた健康管理(運動、栄養、休養に対する介入)の方法をお客様自身で実践することができます。

「リハビリは病院で受けるものではないのか?」という意見もありますが、保険診療によるリハビリだけでは手が届かない部分があることも事実です。

医療保険で運動器疾患のリハビリが賄える期間は、診断もしくは手術を受けた日から原則150日以内と厚生労働省が定めています。[1]

リハビリ期間終了後に弊社をご利用いただくお客様より、

「心身の不調が残っているけど、どのようにケアをして良いかわからない」

「ケアが上手くいかず、問題が慢性化したり再発してしまった」

「日常生活や趣味の運動で、思ったようなパフォーマンスが発揮できない」

「スポーツ競技、歌唱、芸術表現など専門的な分野へのアドバイスが受けられない」

といったご相談が多く寄せられます。

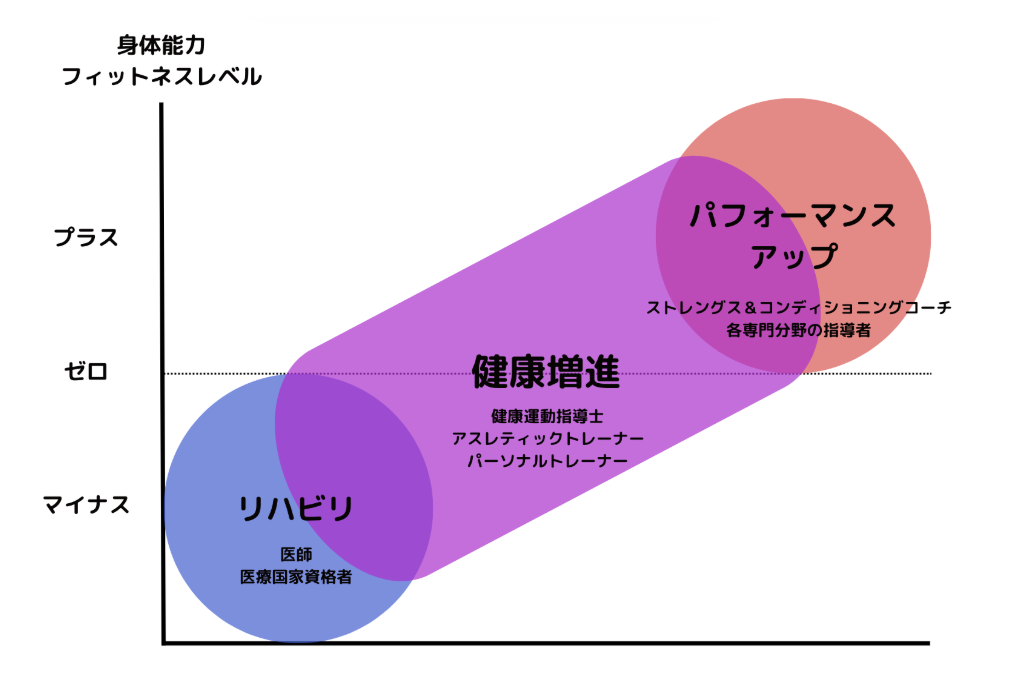

それはなぜかという理由と、表でそれぞれの専門領域をまとめてみました…

医療機関では、リハビリそのものを目的とした介入は受けられるが、お客様の最終目標まで考慮した継続的なサポートは時間と制度の制約によりできない

医療資格者は治療やリハビリに特化した専門家で、健康増進やパフォーマンスアップを目的とした介入に関する知見を持っていない場合がある

サービスを検討されるお客様には、ここまでの内容を加味し『各分野には専門家がいて、それぞれに優劣があるわけではなく、目的や現状に応じて適切な手段を選択する必要がある』ということを頭に入れておくと良いと思います。

パーソナルトレーニングジムと医療機関でのリハビリの違いとは?

まずはパーソナルトレーニングではできないことを明記します。

・検査や診察による診断

・医療行為(投薬、手術、特定の治療)

パーソナルトレーニングジムでリハビリを受ける前に、医師による診断と医療従事者による処置を受けることをおすすめします。

Dr.トレーニングと医療機関でのリハビリとの違いは、

・自分の都合で通える:医療機関が空いていない曜日や時間帯、通う頻度を調整できるので、『時間がないからできない』をなくすことができます

・複数店舗の利用、実店舗とオンラインの併用ができる:顧客情報の共有をトレーナー間で実施しており、担当者が変わっても対応可能

・リハビリが終わった後もサポート:各専門分野の知見を社内で共有し、リハビリ後のサポート体制も充実している。社外の専門家とも連携しています

・アフターフォローの徹底:お客様のご要望に合わせ、運動、食事、休養の方法などリハビリから健康づくりまで、ご来店がない時でも質問を受け付けています

Dr.トレーニングで実際にあったリハビリ例

弊社でのリハビリトレーニングの症例をご紹介します。

掲載について快諾いただいたお客様、誠にありがとうございます!

M様

・50代男性 会社役員

・診断 肩関節周囲炎(五十肩)

・目的 健康増進、ゴルフのパフォーマンスアップ

・概略

肩関節の痛みと運動制限を訴え、医療機関にて診断を受けた。診断の数ヶ月後に非観血的肩関節授動術による処置を予定していたため、可動域制限と疼痛を考慮したプレハビリテーションを実施。処置後も運動プログラムを月3回の頻度で継続。

・介入後の状態

プログラム開始後数ヶ月でゴルフのラウンド再開、1年半後現在も患側の結帯動作の制限はあるが、パフォーマンスアップ目的の運動には全く支障が出ていない。

・リハビリメニュー例

肩甲上腕関節、肩鎖関節への関節モビライゼーション

コッドマン体操

スキャプラプッシュアップ

シーテッドロウイング

インクラインダンベルプレス

・M様コメント

五十肩の痛みで腕が上がらず、日常生活にも支障が出ていましたが、ジムでリハビリを続けた結果、大きく改善しました。

丁寧にストレッチや可動域改善のメニューを組んでくださり、出張やラウンドで忙しい時期でも、自分で継続できるケアを教えていただきました。

最初は腕を動かすのも激痛でしたが、数ヶ月で可動域が広がってゴルフも再開でき、今では肩の痛みを感じずにベンチプレスもできます。

五十肩から数年経っても体の調子が戻らない人は、一度専門家にみてもらうことをおすすめしたいです!

K様

・20代女性 実業団アスリート

・診断 アキレス腱断裂

・目的 競技会への復帰 チアダンスのパフォーマンスアップ

・概略

チアダンス練習中の片脚着地時に受傷。アキレス腱断裂の診断から縫合術を実施し、術後3ヶ月でリハビリプログラムを開始。開始後週1回ペースで来店し、患部周辺の軟部組織モビライゼーションを下肢関節の可動域と機能訓練、体幹部と上肢の筋力トレーニングを実施。

・介入後の状態

術後7ヶ月から漸進的に練習復帰、競技特有の動作や基礎体力向上プログラムを処方。11ヶ月半後に競技会復帰。

・リハビリメニュー例

スマートツール、コンプレフロスによる軟部組織モビライゼーション

マウンテンクライマー

カーフレイズ

SEBTバランスエクササイズ

ワイドスクワット/デッドリフト

両脚・片脚ホップステップジャンプ

・K様コメント

チアダンスの練習中、アキレス腱を断裂してしまい手術をし、しばらく片足生活を送っていました。

ギプスが取れてからはすぐ病院リハビリにも通っていましたが、少しでもはやく競技復帰をしたく、ご縁あってDr.トレーニングに通い始めました!

片足で踵を上げることができず、歩くのも一苦労だったところから、トレーニングのおかげでいまは競技復帰できるまでになりました。

怪我をしてから、競技を続ける上で自分の不足している部分が新たに見つかり、競技特性に合わせてトレーニングしてくれるので、続けているうちに日々変化を感じ、それが自信にもなってきています。

今後は怪我する前より自分の競技レベルを上げていけるよう引き続き頑張ります!

リハビリのお客様からいただくよくある質問

お客様から多く聞かれる質問に関して回答します!

Q1.病院で医師による診断を受けないとトレーニングはダメですか?

A.パーソナルトレーニングジムでのリハビリをご希望の場合は、お客様が医療機関での適切な診断と処置を受け、身体が運動に適した状態であることが必須となります。

『整形外科でよくMRIやレントゲンでの診断を受けるけど、あれって意味があるんですか?受けなくても運動を続けたいんですが…』

ということもよく聞かれますが、

『医師は、骨折や脱臼、その他運動が適さない状態ではないという確証が得られないと、その後の処置ができない。トレーナーは運動が禁止される状態では、運動による介入ができない。だから、最初に診断を受けてみて逆に何もなければラッキーだと考えてください」

トレーナーの立場から、このように回答を差し上げます。

Q2.強い痛みが出た当日にトレーニングを受けても良いですか?

A.運動の実施は推奨できません。医療機関の受診を最優先としてください。

Q3.リハビリエクササイズ中に痛みを感じても、運動を継続して良いですか?

A.最終的な判断はトレーナーとお客様の同意の元で実施されますが、

・運動を複数セット実施し、痛みの程度が変わらないもしくは改善する

・運動中/後に、痛みの種類が変わらず、痺れ、炎症、機能障害の兆候がない

上記に当てはまる場合は、ほぼ問題がありません。

Q.4.ジムでのセッション外で、自宅でのケアは必要でしょうか?

A.状態の悪化と再発防止のため、自宅でのケアを推奨します。理想は受傷の数日後から適切な指導を受け、自宅でのケアを実践することです。

パーソナルトレーニングでは、お客様へのヒアリングをもとに、シンプルかつ効率的なリハビリプログラムを考慮します。高頻度でジムに通えなくても、毎日数分実施するだけでも効果が期待できるものも処方できます。

Q5.再発防止、リハビリ後の運動までサポートは可能でしょうか…

A.はい、可能です!

ほとんどのお客様は、リハビリ後も理想の状態を目指しています。目的・目標に合わせてプログラム内容は変更ができますので、担当トレーナーへお気軽にご相談ください。

まとめ

・リハビリテーションを受ける前に然るべき診断と治療は必須

・ケガの後にはリハビリテーションを受けるべき

・パーソナルトレーニングでは、リハビリ後の生活やパフォーマンス向上も考慮できる

今回は『パーソナルトレーニングジムでのリハビリ』について解説しました。

英語のことわざに「ハンマーしか持っていなければ、すべてが釘のように見える」(日本語訳)というものがあります。

Dr.トレーニングでは、リハビリテーションの観点のみでリハビリを実施することだけでは、お客様の想いや理想を叶えることはできないと考えています。

理学療法士、柔道整復師、アスレティックトレーナーなどのリハビリの知識を持ったトレーナーだけではなく、健康全般やパフォーマンスアップに関わる多角的な視点も組み合わせ、お客様の想いに寄り添ったサポートを実施いたします。

体験パーソナルトレーニングは随時受け付けているため、気になる方はぜひ一度お問い合わせください。

【筆者プロフィール】

青柳 陽祐

https://drtraining.jp/cast/aoyagi/

【学歴】

ラッセル大学 アスレティックトレーニング&スポーツサイエンス学部 ATC学科

【職歴】

慶應義塾大学医歯薬学部ラグビー部

東京健康科学専門学校 非常勤講師

コモゴルファーズアカデミー

【資格】

BOC-ATC(全米アスレティックトレーナーズ協会認定トレーナー)

参考資料/文献:

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196294.pdf